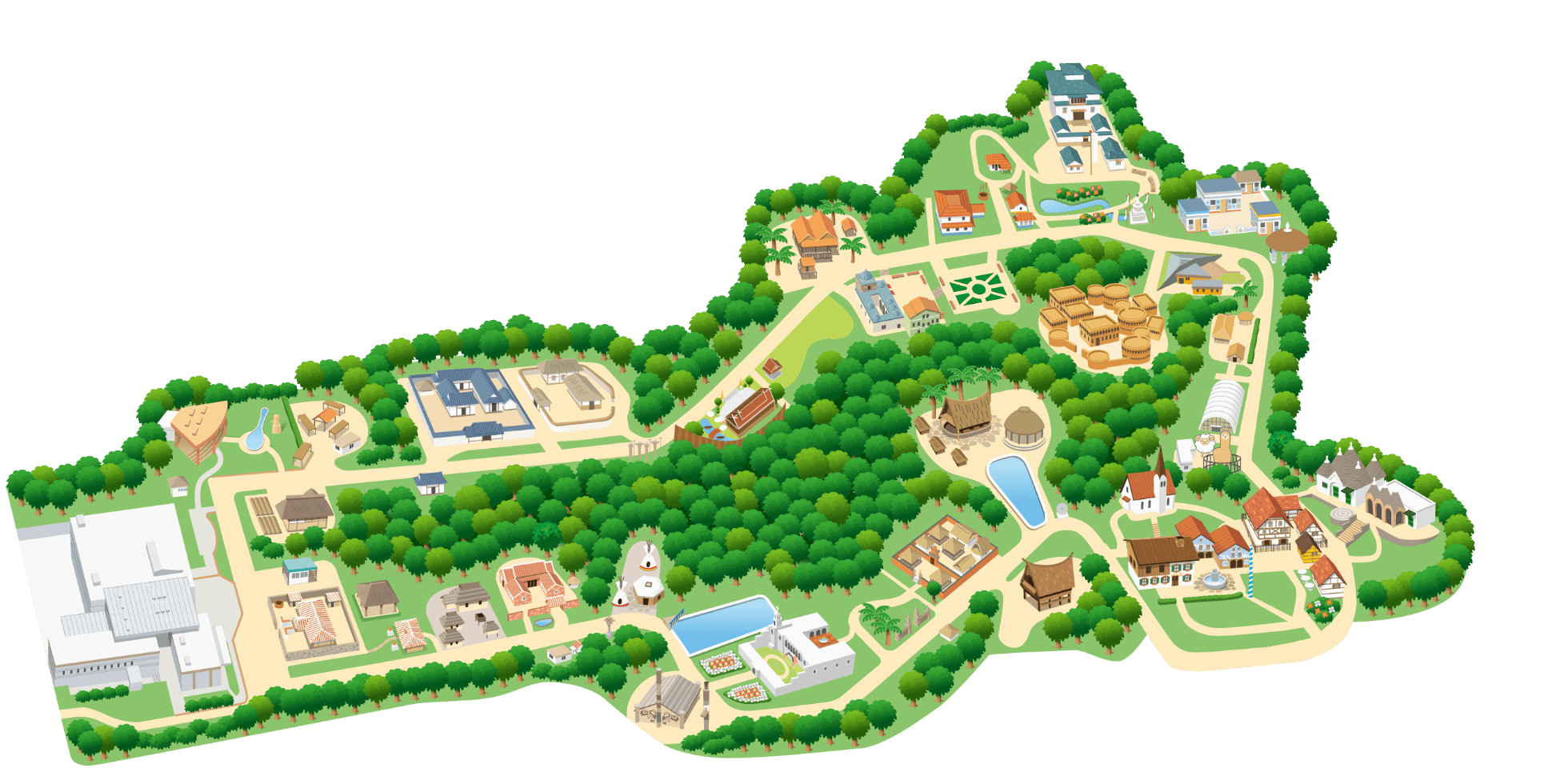

exhibition

展示

ヤシでできた南の島の家

ミクロネシア ヤップ島の家

ヤシでできた南の島の家

ミクロネシア ヤップ島の家

復元年代

復元方法

家屋修復年

海とともに生きるヤップ島のくらし

グアム島の南西に位置するヤップ島の住宅です。屋根はヤシの葉で葺き、壁や柱は釘を一切使わずすべてヤシ縄で固定しています。

ヤップ島の社会は男女の区別が厳しく、夫婦と子どもが住む母屋は男の場と女の場とに生活空間を分けています。炊事屋も男女別々で、未婚の女性は別棟の小屋に住み、男性の若者は村に1、2ある集会所で寝泊りします。

タロイモやヤムイモなどのイモ類、ココヤシやパンノキなどを栽培し、魚をとってくらすのが伝統的な生活ですが、アメリカの影響を受けて、最近では衣類や食器、食品など生活のさまざまな面が変化しています。

性と世代による区分

ヤップ島では、あらゆる人や土地をタブグル(聖、浄、高い)とトオール(俗、不浄、低い)という、相対的価値を示す一対の言葉で区別しています。成人男性は女性や子どもに対してタブグルであり、同性では年長者は年少者より上位となります。この区分はそれを使用する土地にまで及んでいて、たとえば主人は、自分の畑でとれたイモを、自分だけの鍋で調理して食べます。

このようなきびしい社会的区分があるため、男性が自分の食べ物を自分で料理することは珍しくなく、炊事屋も別々に分かれています。

石のお金が語ること

石貨はむかし、ヤップ島から450km以上も離れたパラオ諸島で切り出し、カヌーで運ばれてきました。現地では、道端や家屋の前などに飾られています。今でも結納金や、大工へのお礼などの贈答品として儀礼的に使われます。

大きさはさまざまで、小さいもので直径20cm、大きいものでは直径4mあまり、重さ5tに及ぶものもあります。ただし、大きさは価値と必ずしも比例するわけではなく、石の歴史によって決まります。

石貨にはそれぞれ名前が付いていて、人びとはどんな時にもらったか、誰から誰へ贈られたのか、などの歴史やエピソードを石貨を通して思い出すことで、人のつながりを確信し、その関係を続けていくのです。

リトルワールドにある石貨「マノール」は長径155cm、重さ655kgあり、日本国内では最大級のもので、ヤップ島より贈られたものです。

「マノール」とは現地の言葉で(運が)“上向く”という意味で、ヤップ島の家を復元する際に、現地で協力してくださった村の首長から寄贈されました。

リトルワールドの石貨「マノール」