exhibition

展示

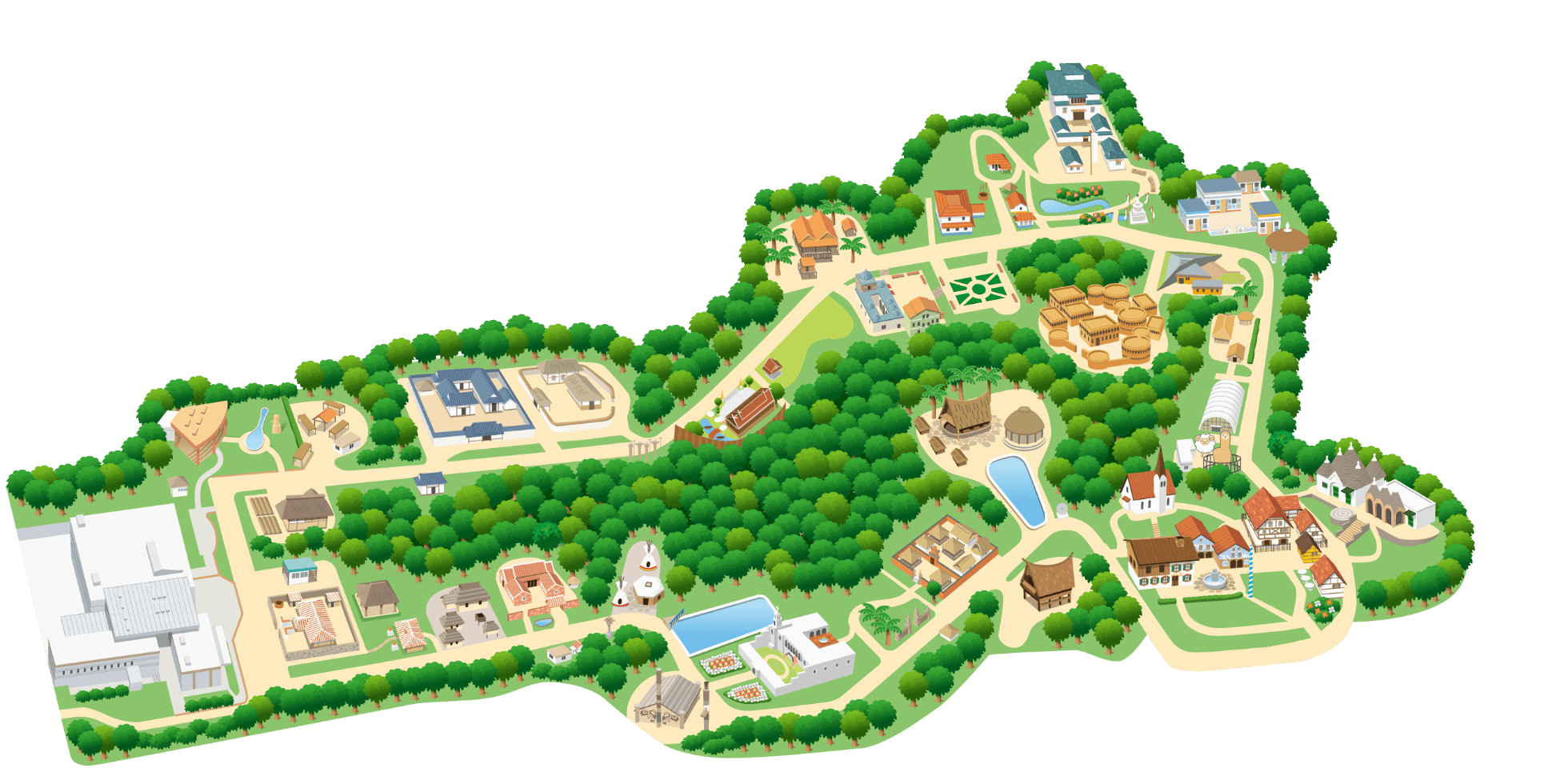

農村を彩った茅葺き屋根の住まい

韓国 農家

農村を彩った茅葺き屋根の住まい

韓国 農家

慶尚北道の山村に1920年代に建てられた家を移築。母屋は鍵の手型に作られている大規模な農家である。

復元年代

1960年代

復元方法

移築復元

現地建築年代

1920年、1925年

山村の農家のくらし

母屋が鍵の手型に配置された大規模な農家で、慶尚北道の山村に建てられていたものを移築しました。

村の主な生業は農業で、山間には段状の水田が広がり、稲作が行われていました。畑地ではオオムギ、コムギ、アワ、ヒエ、ダイズなどの穀物類と、ハクサイやダイコンなどの野菜が栽培されていました。

屋敷は土塀で囲まれていますが、門には扉がなく、開放的な造りです。門の両脇にはオンドルの焚口から出た灰置き場、便所、農具置き場があります。門を入ると中庭が広がり、正面には鍵の手型に配置された母屋があります。左手にはオンドルのある部屋、板の間、炊事場、主婦の部屋があり、右手には別棟で小さなオンドル部屋、ウシ小屋、作業場などがあります。1960年代頃まで、脱穀後の稲わらで屋根を葺いていました。

中庭と裏庭

広い中庭は作業場として利用されました。春のムギや秋のイネの脱穀をはじめ、縄をない、むしろを編むなどの手作業や、キムチの漬け込み、みそやしょうゆのこうじ干しなど、さまざまな作業がここで行われました。

一方、裏庭は儀礼の場として使われました。ご神体は甕に稲モミを入れ、わら帽子をかぶせたものです。秋の刈り取りが終わると、新しいモミを詰め替え、酒や餅、果物を供えて、豊作と家の安泰を祈願しました。この神様は屋敷神で、祀るのは主婦の役目でした。