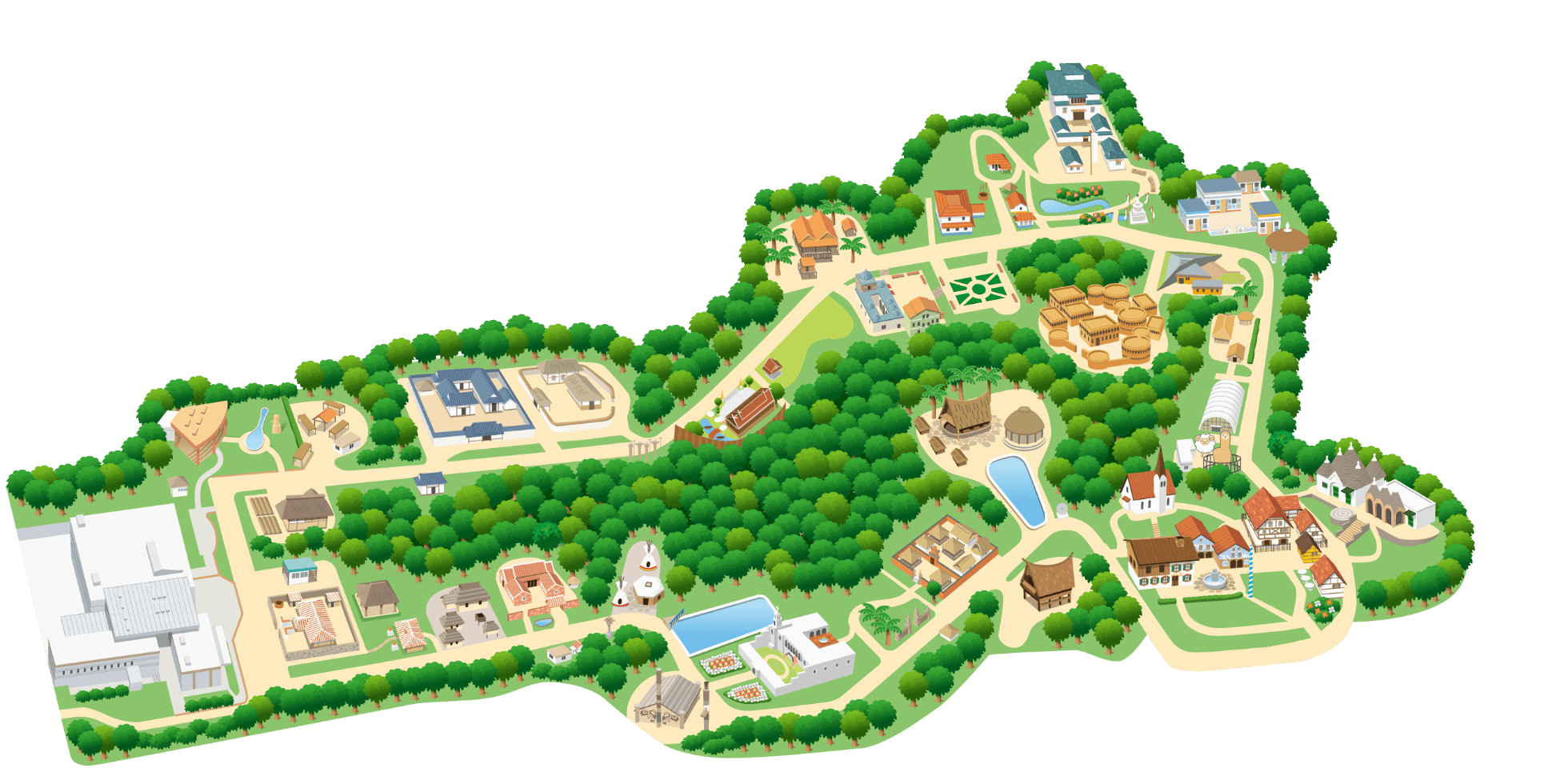

exhibition

展示

琉球文化が息づく石垣のある家

沖縄県 石垣島の家

琉球文化が息づく石垣のある家

沖縄県 石垣島の家

年代

復元方法

現地建築年代

風通しのよい、南国ならではの住まい

日本の最南端、沖縄県八重山諸島の中ほどに位置する石垣島。海洋性亜熱帯気候で一年中あたたかい南国の気候で心地よく過ごすための工夫が髄所に見られます。暑さをしのぎ、風通しを良くするために、家屋は壁が少なく開放的な造りになっています。

母屋はいくつかの間に分かれていて、門側にある部屋を表座、裏庭側にある部屋を裏座と呼んでいます。表座は来客用や結婚式、葬式の儀礼用に使います。裏座は寝室として使用します。

伝統家屋に見る、石垣島の台風対策

この地域は、毎年7月から10月にかけて幾度となく台風がやってきます。

軒のまわりに柱を建て、軒の出を深くすることで、台風の襲来に備え、また強い陽射しが内部に差し込むのも防いでいます。しっくいで固めた瓦や、サンゴを高く積み上げた石垣、庭には防風林を植えるなど、台風に対抗するさまざまな工夫がされています。

瓦の工夫

台風から家を守るため、屋根瓦は密に葺き、しっくいで瓦と瓦の隙間をとめています。瓦は丸瓦と平瓦の2種あり、組み合わせて使います。屋敷全体で約1万7千枚もの瓦が使われていて、本土の住宅の約3倍もあります。

悪霊ににらみをきかせる、沖縄の獅子・シーサー

展示家屋南の芝生広場には、一対の獅子像が建てられています。この獅子はシーサーと呼ばれる魔よけで、14~15世紀に中国から伝来したといわれています。

シーサーはかつて、村の入り口や御嶽(ウタキ)と呼ばれる聖地、城門、貴族の墓などに配置されていました。庶民とシーサーのかかわりは明治以降で、悪霊よけや火事よけの目的で屋根の上に据え付けています。

リトルワールドのシーサーは、沖縄で“荒焼き”と呼ばれる素焼き製。「あ・うん」の表情で、広場を見守っています。